안전운임제 도입 후 사업용차 교통사고 사망자 수 외려 증가

용어가 정책을 지배 ... 이념적 용어 지양해야 올바른 정책 도출

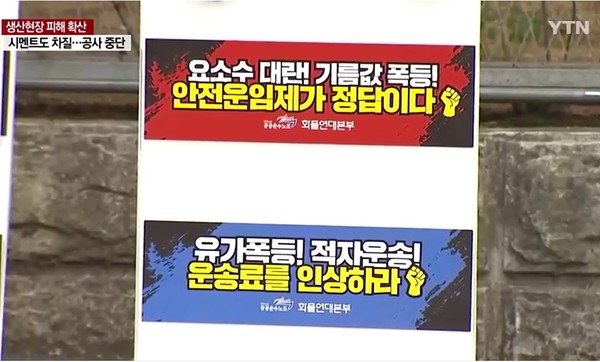

온 나라 경제를 마비시킬 뻔한 화물연대의 집단운송 거부 사태가 일단락 됐다. 이로 인해 산업계 피해만도 수조원에 달했다. 듣자하니 하루 이틀만 더 진행됐어도 부산항 전체가 마비 될 뻔 했단다. 컨테이너 적재량이 꽉 차서 선박 입출항 자체가 중단될 위기였다는 것이다. 수출입 물류는 우리 경제의 대동맥과 같은 역할을 수행한다. 그런데 이를 볼모로 삼았으니 법과 원칙에 따른 대응을 선언했던 현 정부도 달리 방도가 없었을 것이다.

이번 사태의 중심에는 안전운임제 일몰제가 있다. 안전운임제란 최소한은 운임을 보장하여 과로, 과속, 과적 운전을 방지하고 교통안전을 제고하기 위한 제도다. 대상은 수출입 컨테이너와 시멘트에 한한다. 다만 2020년 초부터 2022년 말까지 딱 3년만 시행하고 자동적으로 소멸되는 일몰제 형식으로 도입되었다. 이는 화물연대와 화주·운송업체의 합의를 바탕으로 했다. 하지만 일몰 시기가 다가오자 화물연대는 당초 합의를 뒤엎고 집단행동에 나섰던 것이다.

일단락 됐다곤 하지만 분쟁의 불씨는 여전히 살아있다. 일몰 예정이던 안전운임제를 국회에서 재논의하기로 했기 때문이다. 만일 국회가 화물연대의 입장에 반하는 결정을 한다면 또 집단행동에 나설 것이 불 보듯 뻔하다. 때문에 헌법 제46조 제2항이 규정한 “국회가 국익을 우선하여 양심적으로 결정”할 것이라 기대하긴 현실적으로 어려운 상황이다.

그래도 국회에서 논의하기로 했으니 합리적인 토론이라도 이뤄져야 할 텐데 이마저도 쉽지 않다. 용어부터 고약하기 때문이다. 본질은 ‘최저운임 보장제’에 불과한데, 공식 용어에 ‘안전’이라는 단어가 붙어 있으니, 비판적 의견을 내기가 어렵다. 원래대로 일몰하자고 얘기하는 순간, 안전을 무시하고 돈만 밝히는 파렴치한으로 몰릴 가능성이 매우 높다.

하지만 알고보면 참 이상한 제도다. 화주와 운송업체는 전형적인 기업과 기업 간의 계약인데, 국가가 나서서 가격을 정해주다니. 더구나 운송업체가 화주보다 큰 기업인 경우도 많은데 말이다. 심지어 법에서 정한 운임을 지급안하면 화주에게 500만원 과태료까지 부과한다. 일반적인 자본주의 시장경제 국가에선 상상하기 어려운 제도다. 선진국들은 ‘자율운임제’ 방식이다.

그렇다고 안전이 강화된 것도 아니다. 안전운임제 도입 이후 사업용차 교통사고로 인한 사망자 수는 오히려 20% 가까이 증가했다. 안전운임제에 붙어있는 안전이라는 단어가 무색할 지경이다.

이처럼 용어가 정책을 지배하는 사례는 많다. 예를 들어 재벌이 그렇다. 본질은 대기업 집단 혹은 가족기업 집단(Family business group)이라 볼 수 있다. 하지만 학벌, 군벌처럼 ‘벌(閥)’이라는 부정적인 뉘앙스의 말이 붙다보니 툭하면 개혁의 대상이 되기 일쑤다. 또 다른 사례로는 전문경영인이다. 오너(owner) 경영인은 은근히 비전문가라는 뉘앙스를 풍긴다. 그렇다보니 오너 경영인은 배제 대상으로 인식되기 십상이다. 이외에도 일감 몰아주기, 납품단가 후려치기 등 이념적 관점이 투영된 용어가 부지불식간에 사용되고 있다. 이런 용어를 쓰는 순간 합리적인 정책판단은 어려워진다.

자극적인 표현이 필요한 언론이나 각각의 이해관계를 대변하는 이익단체는 몰라도 적어도 정부 또는 국회 공식 자료라면, 정치적·이념적 용어는 지양해야 한다. 용어가 주는 프레임에 갇혀서는 아무리 개선이 필요한 제도라 해도 합리적 의견 개진이 불가능해 진다. 국가의 백년대계를 책임질 올바른 정책을 수립하려면 이런 용어들부터 바로 세울 필요가 있다.