설비투자 연평균 증가율 : 중국 4.3% > 일본 3.9% > 한국 2.5%

해외투자 연평균 증가율 : 한국 7.1% > 중국 6.6% > 일본 5.2%

[매일산업뉴스] 전경련이 최근 10년 간 한국, 중국, 일본의 국내 설비투자와 해외직접투자 동향을 비교․ 분석한 결과, 한국이 국내 설비투자 증가율은 가장 낮고, 해외직접투자 증가율은 가장 높았던 것으로 나타났다고 26일 밝혔다.

국내 설비투자 연평균 증가율은 한국 2.5%, 중국 4.3%, 일본 3.9%로 한국의 설비투자 증가율이 가장 저조했다.

반면, 같은 기간 해외직접투자 연평균 증가율은 한국 7.1%, 중국 6.6%, 일본 5.2%로 한국이 가장 높았다.

이처럼 지난 10년 동안 한국의 설비투자 증가율이 중국, 일본에 비해 상대적으로 부진했던 것은 중국이 헬스케어․전자상거래 등 신성장분야 투자가 지속 증가하고, 일본이 기업 감세정책과 적극적 산업정책으로 민간 혁신투자가 활발했던 반면, 한국은 반도체 외 신성장동력에 대한 투자가 저조했던 결과로 분석된다.

2018년부터 미·중 패권전쟁으로 촉발된 글로벌 무역분쟁에 따른 국내외 경기 악화, 일부 산업 구조조정 지연에 따른 비효율성 지속과 이에 따른 기업 투자여력 축소 등의 영향으로 한국의 설비투자 증가율이 2018년, 2019년 마이너스로 전환함에 따라 민간부문 투자의 경제성장 기여도는 2018년 –0.8%p, 2019년 –1.4%p로 2년 연속 마이너스를 기록했다.

다만, 지난해에는 반도체 투자회복으로 전체 설비투자가 증가하면서 전체 성장률이 마이너스(-1.0%)를 시현한 가운데도 민간부문 투자 경제성장 기여도는 플러스(0.6%p)를 기록했다.

전체 산업 설비투자의 약 24%를 점유하는 반도체를 제외한 설비투자는 자동차․철강․조선 등 전통 제조업의 투자 감소로 17년부터 전반적으로 逆성장하고 있다. 제조업 설비투자 중 반도체의 비중은 11년 23.4%에서 20년 45.3%로 21.9%p 상승하였다. ‘20년 일본의 제조업 설비투자 1위 업종인 수송용기계의 비중이 제조업 설비투자의 약 21%를 차지하는 점을 감안하면 한국의 설비투자 구조는 반도체에 지나치게 편중되어 매우 취약하다.

11~20년 한․중․일의 해외직접투자 연평균 증가율은 한국 7.1%, 중국 6.6%, 일본 5.2% 순으로 높았다. 한국이 상대적으로 해외투자가 활발했던 것은 SK하이닉스의 미국 인텔 낸드플래시 사업부 인수(20년, 90억 달러) 등 한국 기업의 글로벌 대형 M&A와 전기차반도체 등 시설투자가 지속 증가한 데 기인한 것으로 보인다.

반면, 중국이 17년부터 무분별한 해외 M&A 제한, 자본유출 통제 강화로 해외직접투자 규모가 줄었고, 일본은 지난해 코로나 팬데믹으로 對EUㆍ아세안 투자 급감으로 전년대비 33.8% 감소한 결과이다. 한편, GDP 대비 해외직접투자 비중은 18년 기준으로 일본 32%, 한국 22%, 중국 14% 수준이다.

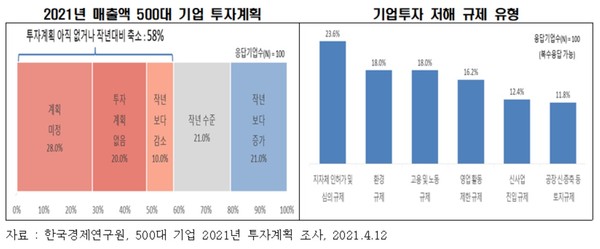

김봉만 전경련 국제협력실장은 “전경련 유관기관인 한국경제연구원의 4월초 조사에 따르면 금년도 국내 500대 기업 중 58.0%는 코로나 재확산 등 경제 불확실성으로 국내 투자계획은 없거나 축소할 계획인 반면 해외투자는 늘릴 계획(작년 수준 59%, 확대 16%)인 것으로 나타났다.”고 말했다.

이어 김봉만 실장은 “기업들이 국내에는 인ㆍ허가 및 환경 규제, 노동코스트 증가 등으로 투자를 늘리기 어려운 면이 존재하는 만큼 정부ㆍ국회는 기업의 신성장분야 투자를 가로막고 있는 ①인ㆍ허가 규제, ②환경규제, ③영업활동 제한 등 관련규제의 조속한 개선을 통해 기업의 국내투자 활성화를 유인해야 한다”고 말했다.